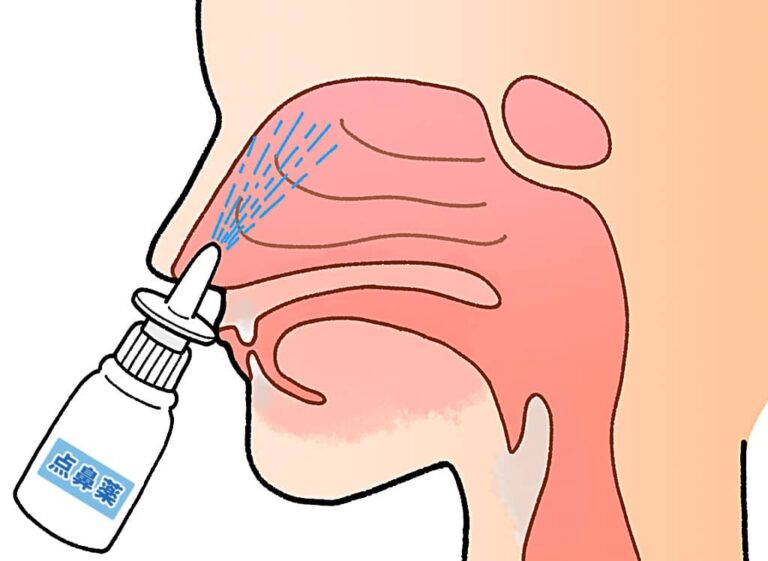

つらい鼻づまりに即効性のある点鼻薬。数分でスーッと呼吸が楽になるため、花粉症や風邪の時に頼りたくなる方も多いでしょう。

しかし「便利だから」と常用してしまうと、かえって鼻づまりが悪化するリスクが潜んでいます。

本記事では、点鼻薬の過剰使用が引き起こす危険性や、薬に頼りすぎないための代替ケア方法を詳しく解説します。

点鼻薬を使い続けると危険?短期間使用が原則

市販されている鼻炎用スプレー(点鼻薬)は、鼻づまりを即効で解消できる便利なアイテムですが、使用期間は最大でも1週間程度が推奨されています。

多くの製品は「3〜5日間まで」「最長でも1週間以内」といった制限が明記されています。

これは、含まれる有効成分が「血管収縮薬(オキシメタゾリン、キシロメタゾリン、フェニレフリンなど)」だからです。

鼻粘膜の血管を収縮させて一時的に通気を改善しますが、長く使うほど薬の効き目が弱まり、リバウンドが起こる危険性があります。

実際、耳鼻咽喉科でも「点鼻薬は短期使用にとどめるべき」と繰り返し警告されています。

慢性的に鼻づまりがある方は、根本的な原因を突き止めることが重要です。

鼻づまりが起きる仕組みとは?

鼻づまりの原因は、アレルギー反応やウイルス、空気中の汚染物質などが鼻腔の粘膜に炎症を引き起こすことです。

炎症が起こると、血管が拡張し粘膜が腫れ、空気の通り道が狭くなります。

これにより、呼吸が苦しくなり、夜眠れない・集中力が低下するといった生活の質(QOL)低下にもつながります。

「薬剤性鼻炎」とは?点鼻薬依存が招く悪循環

点鼻薬を長期使用すると、「薬剤性鼻炎」と呼ばれる状態を引き起こすことがあります。

これは薬により鼻の血管が収縮を繰り返すうちに、粘膜の反応性が変化し「使っても効かない」「使わないと鼻が詰まる」という悪循環に陥るものです。

この現象は医学的に「タキフィラキシー」と呼ばれ、耐性や依存が進行することで薬を手放せなくなります。

症状を放置すると、慢性鼻炎や鼻中隔の変形といった深刻な問題に発展する可能性もあります。

身体への影響は?副作用とリスクを知ろう

点鼻薬の使いすぎは、以下のような深刻な症状を引き起こすことがあります:

- 鼻腔粘膜の菲薄化(ひはくか):血流が減少して粘膜が薄くなり、外部刺激に弱くなる

- 鼻中隔穿孔(せんこう):鼻の仕切り部分に穴が開き、治療が難しくなる場合がある

- 鼻甲介の肥大:空気を加温・加湿する組織が炎症で大きくなり、逆に鼻づまりが悪化

- 繊毛機能の低下:異物やウイルスを排出する機能が衰え、感染症リスクが増加

さらに、離脱症状(リバウンド性鼻閉)として、薬をやめると急に鼻が詰まり、頭痛・イライラ・睡眠障害を引き起こすこともあります。

こうしたリバウンド症状は、日常生活に大きな支障を与えかねません。

心理的依存も要注意|「点鼻薬がないと不安」は危険信号

点鼻薬には身体的な依存だけでなく、「使わないと眠れない」「手元にないと不安になる」といった心理的な依存も起こりやすくなります。

このような精神的依存が進むと、自分の意思だけで使用をやめることが難しくなり、生活全般に悪影響を及ぼす恐れがあります。

安全な代替手段は?鼻うがいや生理食塩水がおすすめ

鼻づまり対策には、点鼻薬以外にも安全な方法があります:

- 生理食塩水の点鼻スプレー: 粘膜を刺激せずに保湿し、自然な通気をサポート

- 鼻うがい(鼻洗浄): アレルゲンやほこりを物理的に洗い流し、鼻腔を清潔に保つ

- 加湿器の使用: 室内を適度に潤し、乾燥による炎症を防ぐ

- 生活習慣改善: アルコールや香辛料の摂取を控え、規則正しい睡眠を心がける

特にアレルギー性鼻炎や慢性鼻炎を抱える方にとっては、毎日のケアとして鼻うがいを取り入れることが症状の改善につながるでしょう。

まとめ|点鼻薬は「短期集中使用」が鉄則

点鼻薬は短期間で鼻づまりを解消する優れた手段ですが、長期使用は「薬剤性鼻炎」や副作用のリスクを伴います。

基本的には連続使用は3~5日以内、最長でも1週間に留め、説明書の用法・用量を守ることが大切です。

1週間以上鼻づまりが続く場合や、点鼻薬を手放せなくなっていると感じたら、耳鼻科などの専門医に相談しましょう。

鼻づまりに悩む方は、安全な代替手段を取り入れながら、薬に頼りすぎないケアを心がけましょう。